投資信託を始めたばかりの方にとって、「基準価額(きじゅんかがく)」という言葉は少しわかりづらいかもしれません。

「値段のこと?」「高いほうがいいの?」といった疑問を抱くのは自然なことです。

本記事では、投資信託の基準価額とは何か、どのように決まるのか、どこで確認すればよいのかといった基本的な内容をわかりやすく解説します。

さらに、基準価額の読み方や投資判断にどう関わるか、初心者がつまずきやすい誤解についても丁寧に解説しています。

この記事を読めば、投資信託の基準価額に対するモヤモヤがスッキリし、自信を持って投資に取り組めるようになるはずです。

投資信託の基準価額の基本を知ろう

投資信託の「基準価額」とは、投資信託の現在の価値を表す重要な指標です。

株価に似たものと捉えられることもありますが、その仕組みや意味は少し異なります。

まずは、「基準価額」とは何か、そして「純資産総額」との関係について、基礎から確認していきましょう。

基準価額とは

基準価額(きじゅんかがく)とは、投資信託1口あたりの価値を表す価格のことです。

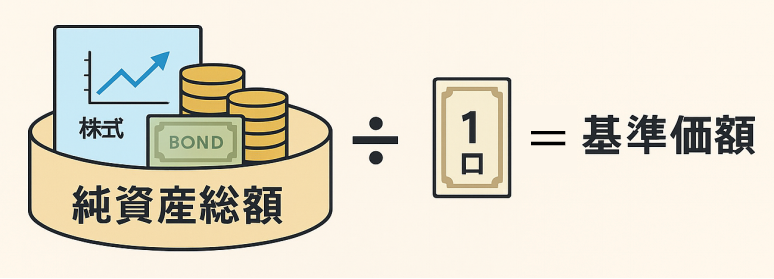

投資信託は株や債券など複数の資産をまとめた「ファンド」として運用され、その資産の合計金額を口数で割ったものが基準価額になります。

たとえば、投資信託全体の資産が100億円で、発行されている口数が1,000万口なら、基準価額は「1000円」という計算になります。

このように、投資信託の基準価額はその時点でのファンドの総価値を反映しており、投資家にとっての「現在の価値の目安」となります。

純資産総額との関係

基準価額と純資産総額は密接に関係しています。

純資産総額とは、投資信託が保有する株式や債券などすべての資産から、運用にかかる費用(信託報酬など)を差し引いた「実質的なファンドの総額」を指します。

基準価額はこの純資産総額を、発行されている口数で割って算出されるため、純資産総額が増えれば基準価額も上がる傾向があります。

逆に、保有資産の価格が下がったり、費用が増えたりすると、純資産総額が減少し、基準価額も下がることになります。

つまり、基準価額は「1口あたりに割り当てられたファンド全体の価値」を表しており、純資産総額の動きによって変動する仕組みになっています。

投資信託の基準価額が決まる仕組み

基準価額は毎日変動しますが、その仕組みを正しく理解することで、投資信託の値動きや運用成績の背景が見えてきます。

このセクションでは、基準価額がどのように計算されるのか、どんな要因で変動するのか、さらに分配金による影響についても詳しく見ていきましょう。

算出方法の概要

基準価額は、投資信託の純資産総額を総口数で割ることで算出されます。

具体的には、ファンドが保有する株式や債券などの評価額を合計し、そこから信託報酬や運用管理費用などのコストを差し引いた金額を、発行されている口数で割ったものです。

計算式としては、以下のようになります。

基準価額 =(純資産総額 − 費用)÷ 総口数

この計算は原則として1日1回、各営業日の終値をもとに行われ、翌営業日に公表されます。

そのため、投資信託の取引を申し込んだ時点では、実際に適用される基準価額(約定価額)はまだ確定しておらず、後から決まる「後決め方式」となっています。

変動要因

基準価額は毎日変動しますが、その主な要因はファンドが保有する資産の価格変動です。

以下のような要素が、基準価額の上下に影響を与えます。

- ① 保有資産の価格変動:株式や債券などの市場価格が変動すると、それに応じて純資産総額も変わり、基準価額に直結します。

- ② 為替レートの変動:海外資産を保有している投資信託では、円高・円安の影響で評価額が増減します。

- ③ インカムゲイン:配当金や利息収入が発生すると純資産が増加し、基準価額の上昇要因になります。

- ④ 運用費用の控除:信託報酬や管理費などの費用が引かれるため、わずかに基準価額を下げる要因となります。

- ⑤ 投資信託への資金流入・流出:大きな資金の出入りも純資産総額に影響を与え、結果として基準価額が動くことがあります。

このように、基準価額はさまざまな要素によって日々変動しており、その背景を知ることが投資判断の参考になります。

分配金による変動

投資信託では、保有資産から得られた利益の一部を「分配金」として投資家に還元することがあります。

この分配金の支払いは、基準価額に直接影響を与えます。

具体的には、分配金が支払われた分だけ純資産総額が減るため、同時に基準価額も下がります。

このため、「基準価額が下がったから損をした」と単純に考えるのは誤りです。

分配金として受け取った金額も含めて考えることで、実質的な投資成果を正しく把握できます。

投資信託の基準価額のチェックと見方

投資信託の基準価額は、投資判断の参考として日々確認することが重要です。

このセクションでは、基準価額が「いつ」「どこで」「どのように」チェックできるのか、そして表示された数字をどのように読み解けばよいのかを解説します。

初心者でも混乱しやすいポイントを整理しながら、基準価額を正しく活用するための見方を身につけましょう。

いつ更新されるか

基準価額は、原則として毎営業日に1回更新されます。

具体的には、ファンドが保有する株式や債券などの評価額を、その日の終値をもとに計算し、翌営業日に公表される仕組みです。

このため、投資信託の購入や解約の申し込みをしても、その時点では適用される基準価額はまだ分かりません。

実際にどの基準価額が適用されるかは、申し込みのタイミングと約定タイミングによって異なります(これを「後決め方式」といいます)。

また、祝日や土日などの非営業日には基準価額は更新されず、次の営業日にまとめて発表されるため注意が必要です。

どこで確認できるか

基準価額は、さまざまな媒体で簡単に確認することができます。代表的な確認方法は以下のとおりです。

- 証券会社のWebサイト:楽天証券、SBI証券、マネックス証券などでは、保有ファンドの基準価額が毎日更新されます。

- 投資信託の運用会社サイト:三菱UFJアセットマネジメントや野村アセットマネジメントなど、運用会社の公式ページでも最新の基準価額が確認できます。

- 金融情報サイト:Yahoo!ファイナンスやモーニングスターなどのサイトでも、ファンド名やコードで検索できます。

- 新聞:一部の全国紙・経済紙では、主要ファンドの基準価額が紙面に掲載されていることもあります。

また、証券会社のスマホアプリやマイページを活用すれば、保有中のファンドの基準価額をいつでも手軽にチェックできます。

数字の読み解き方

基準価額は「1万○○円」などと表示されることが多く、初めて見ると「高い・安い」で判断してしまいがちです。

しかし、単純な価格の上下で投資信託の良し悪しを判断することはできません。

たとえば、あるファンドの基準価額が12,000円、別のファンドが9,500円だったとしても、これは「12,000円の方が優れている」という意味ではありません。

両者の運用開始時の価格や、これまでの値動き、分配金の有無などによって、現在の基準価額は大きく異なるからです。

重要なのは「値上がり率(騰落率)」や「トータルリターン(分配金を含めた収益率)」といった、パフォーマンス全体を把握することです。

基準価額の数字だけを見るのではなく、「どれだけ増えたか」「どのように増えたか」に注目することが、正しい読み解き方につながります。

投資信託の基準価額と投資判断の関係

投資信託を選ぶとき、つい「今の基準価額が高いか安いか」で判断してしまいがちです。

しかし、基準価額の数字そのものは、ファンドの良し悪しや買い時を直接示すものではありません。

このセクションでは、基準価額の「高い・低い」に意味があるのか、買い時をどう判断するべきか、そして他の評価指標との違いについて解説します。

基準価額の正しい使い方を理解して、賢い投資判断につなげましょう。

高い低いの意味

基準価額が「高いから買わない」「安いからお得」といった判断は、投資信託においては正しくありません。

なぜなら、基準価額は過去の値動きや分配金の影響を受けて変動するものであり、絶対的な評価基準にはならないからです。

たとえば、運用開始時に10,000円だったファンドが、順調に運用されて現在15,000円になっている場合、これは高くなったのではなく「成長している証拠」です。

一方で、同じ10,000円のままでも、たびたび分配金を支払っている場合は、実質的なリターンは出ている可能性もあります。

つまり、基準価額の「高い・低い」は、ファンドの運用履歴や方針によって生まれた結果であり、単純な比較で優劣を決める指標ではありません。

購入の判断材料とする際は、過去の騰落率や分配金、運用成績などの総合的な情報を確認しましょう。

買い時との関係

基準価額は投資信託の「現在の価値」を示す指標であり、「今が買い時かどうか」を直接判断する材料にはなりません。

よく「基準価額が下がっているから買い時だ」「上がっているからもう遅い」と考える人がいますが、これは誤解につながりやすいポイントです。

たとえば、短期間で大きく値下がりしたファンドは、今後のリスクが高まっている可能性もあります。

一方で、基準価額が上がっているファンドは、堅実な運用がされている結果であり、将来的な成長が期待できるとも考えられます。

投資信託においては、「安く買って高く売る」よりも、「長期で着実に資産形成する」ことが重要です。

基準価額の上下に一喜一憂するよりも、自分の投資目的やリスク許容度に合ったファンドを選び、継続的に積み立てていくことが成功への近道です。

他の指標との比較

投資信託を評価するうえで、基準価額はあくまで「現在の価格」を表す一つの指標にすぎません。

より実用的な投資判断を行うためには、他の指標と組み合わせて総合的に分析することが重要です。

- トータルリターン:分配金や基準価額の変動をすべて含めた、実質的な収益率を表す指標。ファンドの運用成果を正確に把握できます。

- 騰落率:過去◯ヶ月や◯年で基準価額がどのくらい上がったかを示す割合。値動きの傾向を確認する際に役立ちます。

- シャープレシオ:リスクあたりのリターン効率を数値化した指標。安定した運用がされているかをチェックできます。

- 信託報酬:ファンド運用にかかるコスト。リターンに影響するため、手数料の低さも長期投資では重要な比較ポイントです。

これらの指標と合わせて基準価額を見ることで、そのファンドが自分に合った投資先かどうかをより正確に判断することができます。

投資信託の基準価額に関する注意点と誤解

基準価額は投資信託の重要な指標ですが、意味を正しく理解していないと、誤った判断をしてしまうことがあります。

特に初心者の方は、株価と混同して「安いから得」「下がったら損」と考えてしまいがちです。

このセクションでは、基準価額に関するよくある誤解と、その注意点について解説します。

ファンド選びや運用判断を誤らないためにも、正しい知識を身につけておきましょう。

基準価額は投資信託の優劣を表すものではない

基準価額が高いから「良いファンド」、低いから「悪いファンド」と考えてしまうのは、大きな誤解です。

基準価額はあくまでファンドの価格的な目安であり、運用成績や将来性とは直接関係しません。

たとえば、新しく設定されたファンドは、運用開始時点で基準価額が1万円に設定されることが一般的です。

そこからどれだけ成長したかは、「騰落率」や「トータルリターン」で判断する必要があります。

逆に、長年にわたって運用されてきたファンドでは、基準価額が2万円以上になっていることも珍しくありませんが、それは過去の積み重ねによるもので、割高という意味ではありません。

重要なのは「過去にどれだけ成長してきたか」ではなく、「今後どんな運用方針か」「コストやリスクは妥当か」といった視点で総合的に判断することです。

変動率の見方に注意

基準価額の「変動率」は、投資信託の値動きを把握するために便利な指標ですが、使い方を誤ると判断を誤る原因にもなります。

特に短期的な変動率だけを見て売買の判断をするのは避けたほうがよいでしょう。

たとえば、1ヶ月間で基準価額が5%上昇していても、それが一時的な市場の変動によるものであれば、今後の成績を保証するものではありません。

逆に、一時的に下がっているファンドも、長期で見れば安定的な成長を続けているケースもあります。

変動率を確認する際は、「どの期間のデータなのか」「他のファンドと比較してどうなのか」「運用方針に合った動きか」など、背景まで含めて総合的に判断することが大切です。

短期の数字に一喜一憂せず、長期的な視点で投資判断を行いましょう。

投資信託の基準価額のよくある質問(FAQ)

Q1. 基準価額が高い投資信託は買わない方がいいのですか?

いいえ。基準価額が高いからといって「割高」だとは限りません。

過去の運用実績や分配金の有無によって高くなっていることもあります。重要なのは、将来の運用方針やリスク、コストなどを総合的に見て判断することです。

Q2. 投資信託の購入前に基準価額はわかりますか?

いいえ。投資信託は「後決め方式」を採用しているため、申し込み時点ではその日に適用される基準価額はまだ決まっていません。

翌営業日に確定し、取引が成立します。

Q3. 分配金があると基準価額が下がるのはなぜですか?

分配金はファンドの資産の一部を投資家に払い戻す仕組みのため、支払われた分だけ純資産が減り、結果として基準価額も下がることになります。

これは運用の失敗ではなく、自然な値動きの一部です。

Q4. どこで最新の基準価額を確認できますか?

証券会社のマイページやアプリ、ファンド運用会社の公式サイト、またはYahoo!ファイナンスなどの金融情報サイトで確認できます。

ほとんどの場合、毎営業日の夕方以降に更新されます。

Q5. 基準価額だけを見て投資判断してもよいですか?

基準価額だけで判断するのはおすすめできません。

トータルリターン、リスク指標、信託報酬など、さまざまな情報を総合的に見て、目的に合ったファンドを選ぶことが重要です。

投資信託の基準価額のまとめ

投資信託の「基準価額」は、ファンドの現在価値を示す重要な指標です。

ただし、株価のように単純な「高い・安い」で評価するものではなく、ファンドの純資産総額や分配金、運用実績に基づいて決まる仕組みを理解することが大切です。

また、基準価額はあくまで1つの参考指標にすぎず、トータルリターンや信託報酬、騰落率などの複数の視点から判断することで、より適切なファンド選びが可能になります。

初心者の方ほど、数字に惑わされず、長期的な視点とリスク許容度に合った投資を心がけましょう。

本記事を通じて、基準価額の見方や活用方法がクリアになり、今後の資産運用に自信を持って取り組めるようになることを願っています。

コメント