チャート分析を行ううえで、トレンド転換をいち早く捉えることは大きな武器になります。

その中でも「スリーインサイドダウン」は、上昇トレンドの終盤に出現しやすいローソク足のパターンで、相場が下落に転じる可能性を示すサインとして知られています。

本記事では、スリーインサイドダウンの基本的な意味や構成要素から、実際のチャートでの見つけ方、効果的なトレード戦略までを詳しく解説します。

さらに、出来高やRSIなど他のテクニカル指標との組み合わせ方や、ダマシに注意すべき場面も取り上げ、実践的な活用のポイントをまとめました。

株式・FX・仮想通貨など幅広い市場で使えるパターンですので、ぜひこの記事を参考にスリーインサイドダウンをトレード分析に取り入れてみてください。

スリーインサイドダウンとは?基本的な意味と特徴

スリーインサイドダウンは、3本のローソク足で構成される典型的なトレンド転換パターンのひとつです。

上昇相場の中で現れ、買いの勢いが弱まり売りの圧力が強まっていることを示します。

見た目にも分かりやすい形をしているため、初心者から上級者まで幅広いトレーダーに活用されているシグナルです。

ここでは、スリーインサイドダウンの定義やローソク足の基本的な構成、さらに類似パターンとの違いについて整理し、理解を深めていきましょう。

スリーインサイドダウンの定義

スリーインサイドダウンとは、上昇トレンドの中で出現しやすいローソク足の反転パターンです。

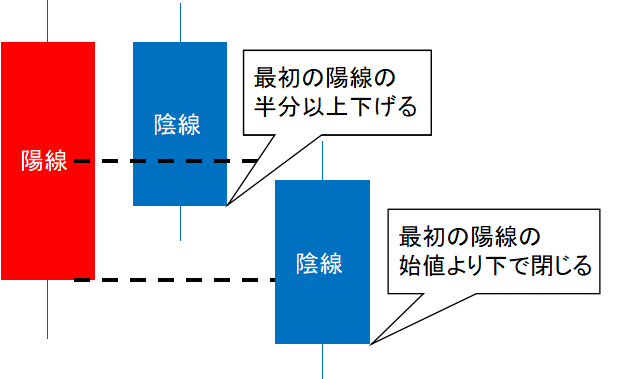

3本のローソク足で構成され、1本目に強い買いを示す長い陽線が現れ、続く2本目にその陽線の値幅内に収まる小さな陰線が出現します。

さらに3本目に陰線が現れ、1本目の安値を下抜けることで、上昇トレンドが終了し下落に転じる可能性を示します。

このパターンは「買いの勢いがピークを迎えたあとに弱まり、売りの流れへ移行している」という市場心理を視覚的に表しており、ベアリッシュなトレンド転換を判断するシグナルとして多くのトレーダーに利用されています。

ローソク足3本の構成要素

スリーインサイドダウンを形作る3本のローソク足には、それぞれ明確な役割があります。

まず1本目の長い陽線は、強い上昇トレンドを背景に買いの勢力が優勢であることを示します。

次に2本目の小さな陰線は、買いの勢いが鈍化し始めたサインで、1本目の陽線の値幅内にすっぽりと収まるのが特徴です。

最後の3本目の陰線は最も重要で、1本目の安値を下抜けることで相場が下落方向へと転換した可能性を強く示唆します。

この3本の流れを通じて、「買いの勢力がピークを迎えたあとに失速し、売りが優勢に切り替わっていく」という市場の変化を捉えることができるのです。

他のローソク足パターンとの違い

スリーインサイドダウンは、他のローソク足パターンと混同されやすいため違いを理解しておくことが重要です。

例えば、包み足(エンゴルフィング)は2本のローソク足だけで構成されるのに対し、スリーインサイドダウンは3本で形成されるため、より明確にトレンド転換を示すと考えられます。

また、スリーブラッククロウズは連続する3本の長い陰線で強い下落を示すのに対し、スリーインサイドダウンは「上昇トレンドの失速 → 売りの優勢化」というプロセスを経てから転換を確認する点が特徴です。

このように、スリーインサイドダウンは「確度の高い下落転換シグナル」として活用でき、単純な形の反転パターンよりも市場心理の変化を丁寧に反映しているのが大きな違いです。

スリーインサイドダウンが出現する場面と心理

スリーインサイドダウンは、どんな状況でも現れるわけではなく、特定の相場環境でその信頼性が高まります。

特に上昇トレンドの終盤に出現しやすく、「買いの勢いが衰え、売りが優勢に転じる可能性」を示すサインとして注目されます。

さらに、このパターンが示す市場心理を理解することで、単なる形の確認だけでなく、トレンド転換の背景にある投資家心理も読み解けるようになります。

ここでは、スリーインサイドダウンが出やすい典型的な相場状況や、そこに表れる投資家心理、そして転換シグナルとしての信頼性について解説していきます。

発生する典型的な相場状況

スリーインサイドダウンが出現しやすいのは、上昇トレンドが一巡し、相場に過熱感が出ている局面です。

長期間続いた上昇の後には、利確売りや新規の売り注文が入りやすくなり、買い一辺倒だった流れが徐々に変化していきます。

このタイミングでスリーインサイドダウンが出現すると、「上昇の勢いが弱まり、下落への転換が近い」というシグナルとして注目されます。

特に、重要なレジスタンスライン付近や、直近の高値圏で形成されるスリーインサイドダウンは信頼性が高く、強い売り転換のサインとして機能することが多いです。

逆に、明確なトレンドがないレンジ相場での出現はダマシになるケースもあるため、相場環境の確認が不可欠です。

投資家心理の変化

スリーインサイドダウンの形成過程には、投資家心理の変化が色濃く表れています。

1本目の長い陽線は「上昇はまだ続く」という安心感や強気のムードを示します。

しかし2本目で陰線が出現し、その値幅が1本目の中に収まることで、買いの勢いが鈍化し始めた兆しが見えてきます。

この時点で一部の投資家は「そろそろ天井かもしれない」と意識し始めます。

そして3本目の陰線が1本目の安値を割り込むことで、多くの投資家が「強気相場は終わった」と判断し、利益確定や新規の売り注文を出し始めます。

こうして買い手優位から売り手優位へと心理が一気に傾き、下落トレンドへの転換が起こりやすくなるのです。

転換シグナルとしての信頼性

スリーインサイドダウンは、ローソク足の形状としては比較的信頼性の高い転換シグナルとされています。

特に3本目の陰線が1本目の安値を明確に下抜けた場合、相場の流れが強く反転する可能性が高まります。

そのため、多くのトレーダーは「確定足」でこの動きを確認してからエントリー判断に利用します。

ただし、信頼性は相場環境や他の要因にも左右されます。

明確な上昇トレンドの終盤や、レジスタンスライン付近で出現した場合は有効性が高い一方で、レンジ相場やボラティリティが低い局面ではダマシになるケースも少なくありません。

そのため、単独での判断ではなく、出来高やオシレーター系指標と併用することで、シグナルの精度を高めることが推奨されます。

スリーインサイドダウンを使ったトレード戦略

スリーインサイドダウンは、単なるチャートの形状を確認するだけでなく、実際のトレード戦略に組み込むことで大きな効果を発揮します。

特に、エントリーのタイミングや損切りラインの設定を明確にしやすい点が、このパターンの大きな利点です。

ここでは、スリーインサイドダウンが出現したときのエントリーポイントの考え方、リスクを抑えるためのストップロスの置き方、そして効率的に利益を伸ばすための目標設定について解説します。

パターンを見つけた後にどのように行動すべきかを整理することで、実践的なトレード判断につなげていきましょう。

エントリーポイントの考え方

スリーインサイドダウンのエントリーポイントは、3本目の陰線が確定した後に設定するのが基本です。

特に3本目のローソク足が1本目の安値を明確に下抜けて終値をつけた場合、その後の下落トレンドに乗りやすくなります。

このため、3本目の陰線の確定足を確認してから、次のローソク足の始値付近でショートエントリーするのが王道の手法です。

より慎重にトレードする場合は、3本目の陰線が出現したあとにさらに1本ローソク足を待ち、下落方向へ動きが継続していることを確認してからエントリーする方法もあります。

これにより、ダマシを避けつつエントリー精度を高めることができます。

エントリーポイントを決める際には、並行して出来高やオシレーター系の動きを確認することで、転換シグナルの信頼性を補強するのが効果的です。

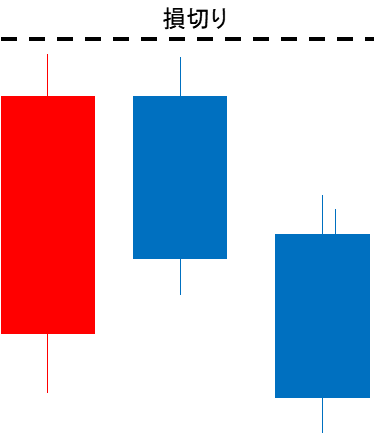

ストップロスの設定方法

スリーインサイドダウンを活用する際には、必ずストップロスを設定してリスクを限定することが重要です。

基本的には、1本目または2本目のローソク足の高値を基準にストップロスを置くのが一般的です。

特に1本目の高値を上抜けてしまった場合は、パターン自体が否定されるため、早めに損切りを行う判断が合理的です。

また、よりリスクを抑えたい場合は、3本目の陰線の高値をストップ位置とする方法もあります。

こちらは損失幅が小さくなる反面、値動きの揺さぶりでロスカットされやすい点に注意が必要です。

いずれの方法を選ぶにしても、「どの価格を越えたらシナリオが崩れるのか」を明確にしておくことで、無駄な損失を防ぎ、安定したトレード判断につなげることができます。

利益確定の目標設定

スリーインサイドダウンでエントリーした後は、あらかじめ利益確定の目標を設定しておくことが大切です。

代表的な方法は、直近のサポートラインや過去の安値を目安に利確ポイントを決めるやり方です。

これにより、相場が反発する可能性の高い水準で利益を確保できます。

もう一つの考え方として、リスクリワード比を基準に設定する方法があります。

たとえば損切り幅が50pipsなら、利益目標を100pipsに設定して「リスクリワード比1:2」を維持することで、長期的に安定した成績につながりやすくなります。

また、相場の勢いが強いときはトレーリングストップを活用し、一定の利益を確保しながら利益を伸ばしていく戦略も有効です。固定的に利確するだけでなく、相場環境に合わせて柔軟に調整することが勝率向上につながります。

他のテクニカル指標と組み合わせる方法

スリーインサイドダウンはそれ自体でも有効な転換シグナルですが、単独での判断には限界があります。

ダマシを避け、精度の高いトレード判断を行うためには、他のテクニカル指標と組み合わせて相場を多角的に分析することが効果的です。

特に出来高やオシレーター系指標、サポート・レジスタンスとの組み合わせは、シグナルの信頼性を大きく高めてくれます。

ここでは、スリーインサイドダウンと相性の良い代表的な指標を紹介し、実際のトレードでどのように活用できるのかを解説していきます。

出来高との併用

スリーインサイドダウンの信頼性を高めるために有効なのが出来高との組み合わせです。

特に3本目の陰線が形成される際に出来高が増加している場合、それは「売りの圧力が強まっている」ことを示し、下落転換のシグナルとしての精度が高まります。

逆に、出来高が伴わない場合は一時的な値動きにとどまり、ダマシとなる可能性があるため注意が必要です。

実際のトレードでは、価格だけでなく「どれだけの参加者が動いているのか」を示す出来高を確認することで、シグナルの裏付けを取ることができます。

スリーインサイドダウンが高値圏やレジスタンス付近で発生し、かつ大きな出来高を伴う場合には、強力な売り転換サインとして活用できるでしょう。

RSIやMACDとの組み合わせ

スリーインサイドダウンをより精度高く活用するためには、オシレーター系指標との併用が効果的です。

代表的なのがRSIやMACDで、特に「相場の過熱感」や「トレンド転換のタイミング」を確認するのに役立ちます。

RSIの場合、すでに70以上の買われすぎ水準にある状態でスリーインサイドダウンが出現すれば、上昇の勢いが限界に近づいているサインと解釈できます。

また、MACDではシグナル線とのデッドクロスやゼロライン割れと重なるタイミングで出現すると、下落転換の可能性が一層高まります。

このように、スリーインサイドダウンを単体で判断するのではなく、RSIやMACDといった補助指標を組み合わせることで、シグナルの信頼性を高め、無駄なエントリーを減らすことができます。

サポート・レジスタンスとの確認

スリーインサイドダウンを分析する際には、サポートラインやレジスタンスラインとの位置関係を確認することが重要です。

特に強いレジスタンス付近でこのパターンが出現した場合、上値が抑えられている状況と重なり、下落への転換シグナルとしての信頼性が大きく高まります。

一方で、サポートライン付近で出現した場合は注意が必要です。

すぐ下に強力なサポートがあると、下落が限定的になりシグナルが機能しにくいケースもあります。

そのため、パターンの出現位置を価格帯ごとの節目と照らし合わせることで、実際のトレード判断の精度を向上させることができます。

サポート・レジスタンスは多くのトレーダーが注目している水準であり、スリーインサイドダウンと重なることで「市場参加者の意識が一致した強い転換サイン」として機能しやすくなるのです。

スリーインサイドダウンのメリットと注意点

スリーインサイドダウンは、視覚的にわかりやすく、初心者でも比較的判断しやすいローソク足パターンです。

しかし、どんなに有効とされるシグナルでも万能ではなく、相場環境によってはダマシが発生することもあります。そのため、メリットと注意点の両面を理解し、適切に活用することが大切です。

ここでは、スリーインサイドダウンをトレードに取り入れる際の利点と、気をつけるべきポイントについて整理していきます。

パターンを利用するメリット

スリーインサイドダウンを利用する最大のメリットは、視覚的に分かりやすく、相場の転換点をシンプルに捉えられることです。

3本のローソク足という限られた本数で形成されるため、チャート上で素早く発見しやすく、初心者でも比較的扱いやすいパターンといえます。

また、このパターンは明確なシナリオを描きやすい点も利点です。

例えば、3本目の陰線が確定した時点でエントリーを検討し、1本目の高値をストップロスとすることで、リスク管理がしやすくなります。

シグナルと損切りポイントがはっきりしているため、感情に左右されにくいトレードを実行できるのです。

さらに、株式・FX・仮想通貨など幅広い市場や時間軸で活用できる柔軟性もあり、多くのトレーダーにとって応用しやすい反転シグナルとなっています。

ダマシに注意すべき相場環境

スリーインサイドダウンは有効な反転パターンですが、すべての場面で機能するわけではありません。

特に注意が必要なのは、明確なトレンドが存在しないレンジ相場や、出来高が少ない相場環境です。

このような場面では一時的に陰線が続いただけで相場が再び上昇に転じることが多く、ダマシのシグナルとなる可能性が高まります。

また、強い上昇トレンドの途中で出現した場合も注意が必要です。

押し目の局面にたまたまスリーインサイドダウンが現れることがあり、その後すぐに上昇トレンドが再開してしまうケースもあります。

したがって、パターンだけに依存するのではなく、トレンドの強弱やサポート・レジスタンスの位置関係を確認することが重要です。

信頼度を高めるためには、出来高の増加やオシレーターのシグナルといった補助的な根拠と組み合わせて判断することが推奨されます。

実践時のリスク管理のコツ

スリーインサイドダウンを活用する際には、パターンそのものを見つけるだけでなく、適切なリスク管理を組み合わせることが不可欠です。

まず基本となるのは、事前に損切りラインを明確に決めておくことです。

一般的には1本目や2本目の高値を越えたらシナリオが崩れたと判断し、迷わずロスカットすることが推奨されます。

さらに、リスクリワード比を意識することも大切です。

損失に対して2倍以上の利益を狙える場面を選ぶことで、勝率が多少低くてもトータルで利益を残しやすくなります。

また、ポジションサイズを調整し、資金全体に対して過度なリスクを取らないようにすることも重要です。

加えて、相場の状況によっては部分利確やトレーリングストップを活用し、利益を確保しながら伸ばす戦略も有効です。

リスクを限定しつつ柔軟に対応することで、スリーインサイドダウンを安定した武器として活用できるようになります。

実際のチャート事例

スリーインサイドダウンの理論を理解したら、実際のチャートで確認することが重要です。

パターンの形や出現する場面を具体的に見ることで、理解が深まるだけでなく実践で応用しやすくなります。

株式市場、FX、仮想通貨など異なる市場でも出現するため、幅広いケースに対応できるのも特徴です。

ここでは、各市場で見られるスリーインサイドダウンの事例を取り上げ、どのようにシグナルが形成され、トレードに活かせるのかを解説していきます。

株式市場での出現例

株式市場では、スリーインサイドダウンは上昇トレンドの最終局面でよく見られるパターンです。

特に決算発表や好材料によって株価が急騰した後、投資家の利益確定売りが入り始める局面で形成されやすい傾向があります。

1本目の長い陽線で買いの勢いが示されても、2本目の小さな陰線で上昇が一服し、3本目の陰線で明確に高値を割り込むことで転換が意識されます。

例えば、日本株では直近高値付近や重要なレジスタンスラインでこのパターンが出現すると、多くの投資家が売りに転じやすく、短期的な下落トレンドにつながることがあります。

株式市場はニュースやイベントの影響を受けやすいため、スリーインサイドダウンの出現と合わせてファンダメンタルズも確認することで、より精度の高い判断が可能になります。

FXチャートでの出現例

FX市場では、スリーインサイドダウンは主要通貨ペアのトレンド転換を捉えるうえで有効なシグナルとなります。特に強い上昇トレンドの後、経済指標の発表や中央銀行の発言をきっかけに相場が転換する場面で出現することが多いです。

1本目の大陽線で買いの流れを示した後、2本目の陰線で失速が見られ、3本目の陰線が1本目の安値を下抜けると「買いの勢いが完全に崩れた」と判断されやすくなります。

例えば、ドル円やユーロドルといった流動性の高い通貨ペアでは、レジスタンスラインや過去の高値付近でスリーインサイドダウンが出現すると、その後に大きな下落トレンドへつながるケースがあります。

ただし、為替相場は短期的なニュースで乱高下しやすいため、出来高の増加やオシレーター指標と合わせて確認することで、シグナルの信頼性を高めることが重要です。

仮想通貨市場での出現例

仮想通貨市場でもスリーインサイドダウンは転換シグナルとして活用できます。

特にビットコインやイーサリアムのように値動きが大きい銘柄では、上昇が一巡した高値圏でこのパターンが出現しやすく、短期的な下落の起点となることがあります。

1本目の大陽線で強い買いを示した後、2本目の小さな陰線で勢いが鈍化し、3本目の陰線が1本目の安値を割り込むと、利益確定売りや新規の売りが一気に入りやすくなります。

仮想通貨は株式やFXに比べてボラティリティが高いため、スリーインサイドダウンのシグナルがより大きな値幅の下落につながるケースも少なくありません。

その一方で、ニュースや市場の思惑による急反発も多いため、出来高の増加やサポートラインとの重なりを確認しながら判断することが、精度の高いトレードにつながります。

よくある質問(FAQ)

スリーインサイドダウンはどの時間軸で有効?

スリーインサイドダウンは、日足や4時間足といった中長期の時間軸で特に有効とされています。

長めの時間足ほどノイズが少なく、シグナルの信頼性が高まります。

一方で、1時間足や15分足など短期足でも出現しますが、ダマシが増えるため補助指標との併用が欠かせません。

勝率や出現頻度はどのくらい?

勝率や出現頻度は相場状況によって大きく変わります。

トレンドの明確な上昇相場の終盤で出現した場合は信頼性が高くなりますが、レンジ相場ではダマシが多く勝率は下がります。

出現頻度もローソク足3本を必要とするため比較的少なめで、他のパターンと併用して使うのが現実的です。

スリーインサイドアップとの違いは?

スリーインサイドダウンが「上昇トレンドから下落への転換」を示すのに対し、スリーインサイドアップは「下落トレンドから上昇への転換」を示します。

構成の基本は同じで、1本目が大きな陽線か陰線かが異なるだけです。

両者をセットで理解しておくと、上昇局面・下落局面の両方で活用できます。

初心者でも使えるパターン?

スリーインサイドダウンはローソク足の形が明確で視覚的にわかりやすいため、初心者でも比較的扱いやすいパターンです。

ただし、単独で判断するとダマシに巻き込まれるリスクがあるため、出来高やRSI、移動平均線などの補助指標と組み合わせて使うのがおすすめです。

練習としてデモトレードで検証し、感覚を掴んでから実戦に取り入れると安全です。

スリーインサイドダウンのまとめ

スリーインサイドダウンは、上昇トレンドの終盤に現れる転換シグナルとして有効なローソク足パターンです。

3本のローソク足の動きから「買いの勢いが弱まり、売りが優勢に転じる」流れを視覚的に捉えることができ、トレード戦略に取り入れやすいのが特徴です。

ただし、レンジ相場や強い上昇トレンドの途中で現れた場合にはダマシとなる可能性もあるため、出来高やオシレーター、サポート・レジスタンスなどの他のテクニカル指標と組み合わせて判断することが欠かせません。

また、エントリーポイントやストップロス、利益確定の目標をあらかじめ決めておくことで、リスクを抑えた安定したトレードにつなげることができます。

株式、FX、仮想通貨など幅広い市場で活用できる柔軟性を持つパターンですので、練習を重ねながら自分のトレードスタイルに合った使い方を確立していきましょう。

コメント